Forschungsberichte KYMA Expeditionen

KYMA dokumentiert die räumlich-zeitliche Verbreitung und Häufigkeit von grossen pelagischen Meerestieren, ihre Lebensbedingungen und die ökologische Entwicklung im Forschungsgebiet im zentralen Mittelmeer.

Hintergrund und Ziele der Expeditionen im zentralen Mittelmeer

Vielen ist das Mittelmeer als Urlaubsort bekannt und einige haben auch schon Delfine gesichtet. Für viele Menschen ist es jedoch eine völlige Überraschung, zu hören, dass es auch Wale im Mittelmeer gibt. Tatsächlich gibt es drei heimische Walarten: Pottwal, Finnwal und Cuvier-Schnabelwal. Insgesamt kommen elf verschiedene Waltierarten im Mittelmeer vor. Das ist eine äusserst eindrückliche Artenvielfalt, wenn bedacht wird, dass das Mittelmeer nur knapp 1% der weltweiten Meeresoberfläche ausmacht. Die mediterrane Artenvielfalt ist auch über die Waltiere hinaus beeindruckend, finden sich doch rund 10% aller bisher weltweit erforschten marinen Arten in diesem interkontinentalen Meer.

Die Artenvielfalt im Mittelmeer ist jedoch wie kaum anderswo bedroht. Überfischung, Zerstörung des Lebensraums und Verschmutzung setzen den Meerestieren in diesem fast abgeschlossenen Meer stark zu. Verbesserte Schutzmassnahmen sind dringend nötig, doch diese müssen auf fundierten wissenschaftlichen Datengrundlagen aufbauen. Letztere sind an einigen Orten nicht ausreichend vorhanden. KYMA sea conservation & research will mit den KYMA Expeditionen im zentralen Mittelmeer dazu beitragen, Datenlücken zu füllen, damit die Waltiere und andere Meereslebewesen besser geschützt werden können. Die KYMA Expeditionen sind als Citizen Science Forschungsprojekt konzipiert und in Wochenexpeditionen auf See organisiert. Sie bieten interessierten Personen die Möglichkeit, verschiedene Meereslebewesen und ihren Lebensraum besser kennenzulernen und aktiv zu ihrer Erforschung beizutragen.

Die wissenschaftlichen Daten, die während den KYMA Expeditionen gesammelt werden, tragen zum Wissen über die Meerestiere im Mittelmeer bei und ergänzen die wissenschaftliche Basis für die Erarbeitung von Schutzmassnahmen.

Forschungsgebiet

Das KYMA-Forschungsgebiet liegt im zentralen Mittelmeer. Es erstreckt sich entlang der nordöstlichen Küste von Sizilien und westlichen Küste von Kalabrien, umfasst die Äolischen Inseln, die Strasse von Messina und die östliche Küste von Sizilien. Die Verbreitung von grossen pelagischen Meerestieren im Forschungsgebiet ist bislang noch wenig systematisch dokumentiert.

Das KYMA-Forschungsgebiet liegt im zentralen Mittelmeer. Es erstreckt sich entlang der nordöstlichen Küste von Sizilien und westlichen Küste von Kalabrien, umfasst die Äolischen Inseln, die Strasse von Messina und die östliche Küste von Sizilien. Die Verbreitung von grossen pelagischen Meerestieren im Forschungsgebiet ist bislang noch wenig systematisch dokumentiert.

Forschungsmethoden

Visuelles Monitoring

Wir führen stichprobenartige Zählungen von Waltieren und anderen pelagischen Meerestieren auf der Basis der Linientransektmethode durch. Die Methode beinhaltet, dass Beobachtungsfahrten mit konstanter Geschwindigkeit und Kurs durchgeführt und verschiedene Parameter wie Anzahl gesichtete Tiere, ihre Position und ihr Verhalten durch Beobachter:innen protokolliert werden.

Teilnehmerinnen auf Beobachtungsschicht (Bild: David Bittner)

Akustisches Monitoring

Um den Unzulänglichkeiten im Zusammenhang mit der visuellen Ortung abzuhelfen (Bsp. Pottwale hört man viel eher, als dass man sie sieht), wird der Linientransekt heute standardmässig mit einem akustischen Raster mittels Hydrophon, d.h. einem Unterwassermikrophon, kombiniert.

Auch an Bord des KYMA Forschungsschiffes befindet sich ein Hydrophon. Das akustische Monitoring erlaubt nebst der Detektion von Tierlauten auch, einen generellen Eindruck über die Unterwassergeräuschkulisse im Gebiet zu erhalten sowie für Wal- und andere Meerestiere schädlichen Unterwasserlärm festzustellen und zuzuordnen (z.B. militärische Sonartests).

Hydrophonkabel (Bild: Tom Murschetz)

Pottwalklicks

Foto-Identifikation

Die Fotoidentifikation (engl. Photo-ID) wird in der Wal- und Delfinforschung weltweit angewandt. Bei der Photo-ID werden individuelle Charakteristika von Waltieren foto-grafiert. Beispielsweise die Fluke bei Grosswalen, Finnen bei Kleinwalen (Delfine) und Narben, Verletzungen und/oder andere äusserlich sichtbare Merkmale, welche die eindeutige Identifizierung eines einzelnen Individuums ermöglichen. Diese Methode wird benutzt, um die Grösse von Populationen, ihre soziale Organisation, Reproduktion, Ha-bitatsnutzung und Wanderung zu untersuchen.

Die Fotos werden in einem Katalog geführt und nach ihrer Qualität klassiert (Schärfe, Belichtung, Winkel etc.), wobei nur Fotos weiterverwendet werden können, welche eine eindeutige Identifikation von Individuen erlauben. Wir wenden die Photo-ID insbesondere bei Pottwalen und Grossen Tümmlern an.

Prägnante Kerbe an der Finne eines Grossen Tümmlers (Bild: David Bittner)

Stichprobenzählung von Treibgut

Die Verschmutzung der Ozeane mit Plastikabfällen ist bedenklich und gefährdet sowohl Waltiere als auch alle anderen marinen Lebewesen. KYMA sea conservation & research untersucht die Plastikverschmutzung und deren Entwicklung über die Zeit.

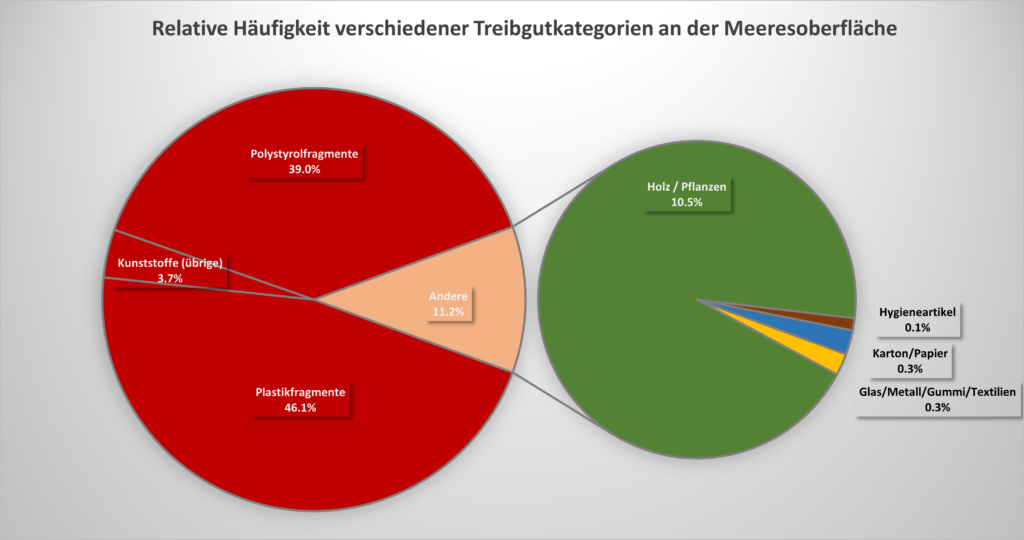

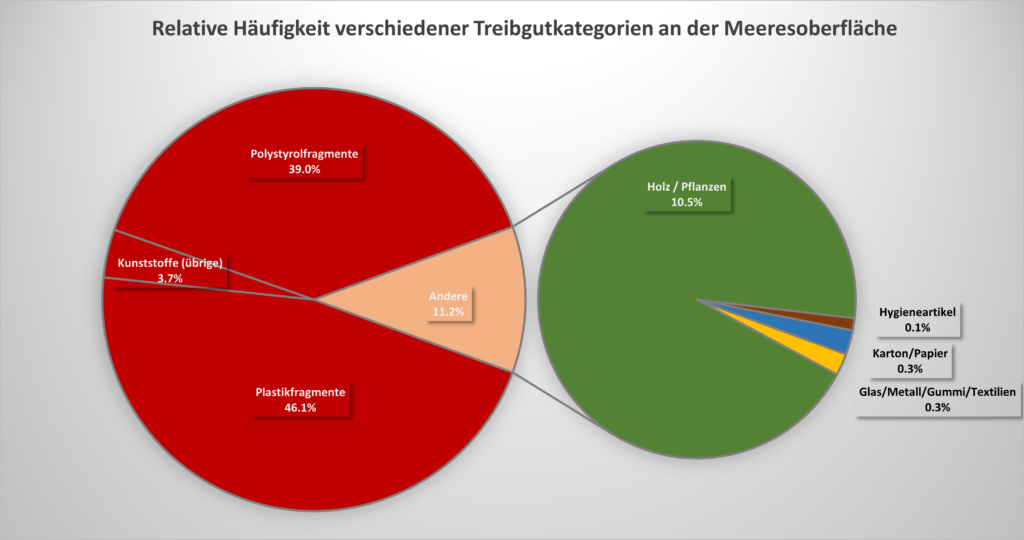

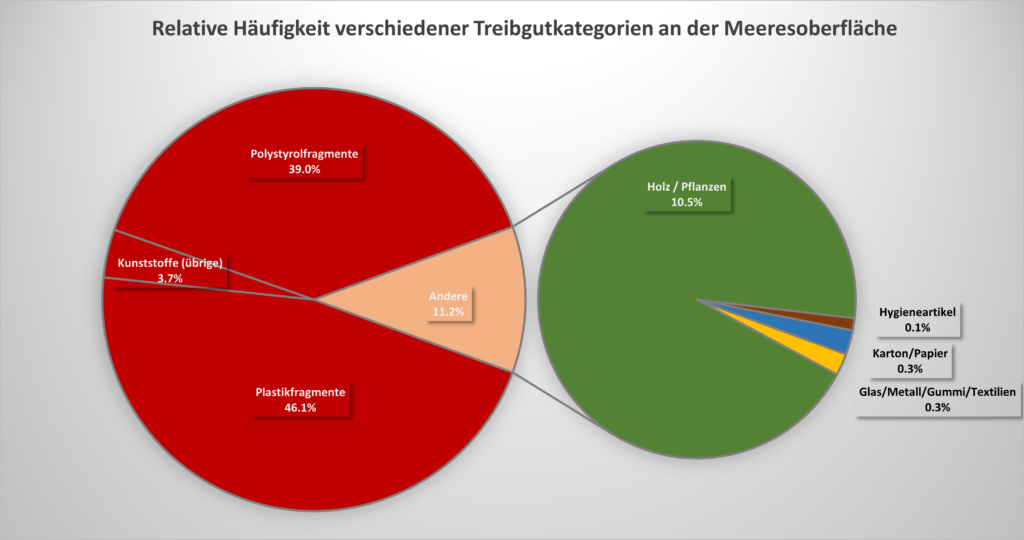

Wir zählen und protokollieren stichprobenartig das an der Wasseroberfläche treibende Makroplastik während den Transektfahrten. Nebst Makroplastik gibt es auch anderes Treibgut wie z.B. organisches Material (Holz, Seegras), Glas und Metall. Auch dieses wird während den Forschungsfahrten protokolliert, um einen Einblick in die relative Häufigkeit der einzelnen Treibgutkategorien zu erhalten. Mit unseren Zählungen leisten wir einen Beitrag an die Charakterisierung der Plastikverschmutzung vor Ort zu einem gegebenen Zeitpunkt und deren Entwicklung über die Zeit.

Mikroplastikprobenahmen

Mikroplastik, also alle Plastikteile <5mm, findet sich in praktisch allen Gewässern. Es stammt z.B. von Kleidern (Fasern), Kosmetik- und Reinigungsmittelzusätzen, Farbanstrichen, Fischereigeräten und es entsteht in grossen Mengen durch die Verwitterung von Makroplastikabfällen.

KYMA sea conservation & research untersucht in Zusammenarbeit mit der Schweizer Organisation Oceaneye die Verbreitung von Mikroplastik an der Wasseroberfläche auf der Basis einer standardisierten Methode. Wir verwenden dazu ein spezielles Netz, den Manta Trawl.

Das KYMA Forschungsschiff bei der Probenahme von Mikroplastik mit dem Manta Trawl (rechts). Links ist das Hydrophonkabel sichtbar. (Bild: David Bittner)

Zusätzliche Projektinhalte

Beach Cleanings

Die Verschmutzung von Küsten und Stränden mit Plastikabfällen ist heute allgegenwärtig,auch in Kalabrien und Sizilien. Die Abfälle werden teilweise vom Meer her angeschwemmt, ein Grossteil jedoch stammt direkt von der unsachgemässen Entsorgung an Land. Beach Cleanings verhindern einerseits, dass der lokale Müll ins Meer gelangt.Andererseits können bei der Analyse des eingesammelten Mülls wichtige Daten über dessen Zusammensetzung und involvierte Marken erhoben werden.

Die Verschmutzung von Küsten und Stränden mit Plastikabfällen ist heute allgegenwärtig,auch in Kalabrien und Sizilien. Die Abfälle werden teilweise vom Meer her angeschwemmt, ein Grossteil jedoch stammt direkt von der unsachgemässen Entsorgung an Land. Beach Cleanings verhindern einerseits, dass der lokale Müll ins Meer gelangt.Andererseits können bei der Analyse des eingesammelten Mülls wichtige Daten über dessen Zusammensetzung und involvierte Marken erhoben werden.

Nebst der fixen Berücksichtigung eines Beach Cleaning Events in gewissen Expeditionen, führen wir auch bei ungeeignetem Wetter für Forschungsfahrten auf See Strandsäuberungsaktionen durch.

KYMA Crew beim Beach Cleaning (Bild: Corinne Eicher)

KYMA sammelt auf Forschungsfahrt auch für Meerestiere gefährlichen Makromüll an der Meeresoberfläche ein, der auf unserem Fahrtkurs treibt (Bild: Ursula Meisser)

Umweltbildung- und sensibilisierung

Die Expeditionsteilnehmer:innen erfahren Spannendes über die Lebensweise von Walen und Delfinen und anderen marinen Lebewesen und lernen die bestehenden Gefährdungsfaktoren, denen die Meerestiere ausgesetzt sind, besser kennen und wie sie als Einzelpersonen zu ihrem Schutz beitragen können. Gleichzeitig erhalten sie die Gelegenheit, verschiedene Aspekte der Meerestierforschung kennenzulernen und bei der wissenschaftlichen Datenaufnahme aktiv zu partizipieren.

Die Expeditionsteilnehmer:innen erfahren Spannendes über die Lebensweise von Walen und Delfinen und anderen marinen Lebewesen und lernen die bestehenden Gefährdungsfaktoren, denen die Meerestiere ausgesetzt sind, besser kennen und wie sie als Einzelpersonen zu ihrem Schutz beitragen können. Gleichzeitig erhalten sie die Gelegenheit, verschiedene Aspekte der Meerestierforschung kennenzulernen und bei der wissenschaftlichen Datenaufnahme aktiv zu partizipieren.

(Bild: Ursula Meisser)

Segeln und das Leben an Bord

KYMA Forschungsschiff (Bild: Robert Wittmer)

KYMA Forschungsschiff (Bild: Robert Wittmer)

Resultate Saison 2021

Beobachtungsfahrten

Die Projektsaison umfasste insgesamt 9 Expeditionen, die einerseits im Sommer vom 12.6.-30.7.2021 (7 Expeditionen mit je 6 Tagen) und andererseits im Herbst vom 18.9.-8.10.2021 (2 Expeditionen mit je 9 Tagen) stattfanden. Die KYMA-Forschungscrews 2021 setzten sich insgesamt aus 1 Projektleiterin, 1 wissenschaftlichen Guide, 7 Skipper:innen und 58 Teilnehmer:innen zusammen.

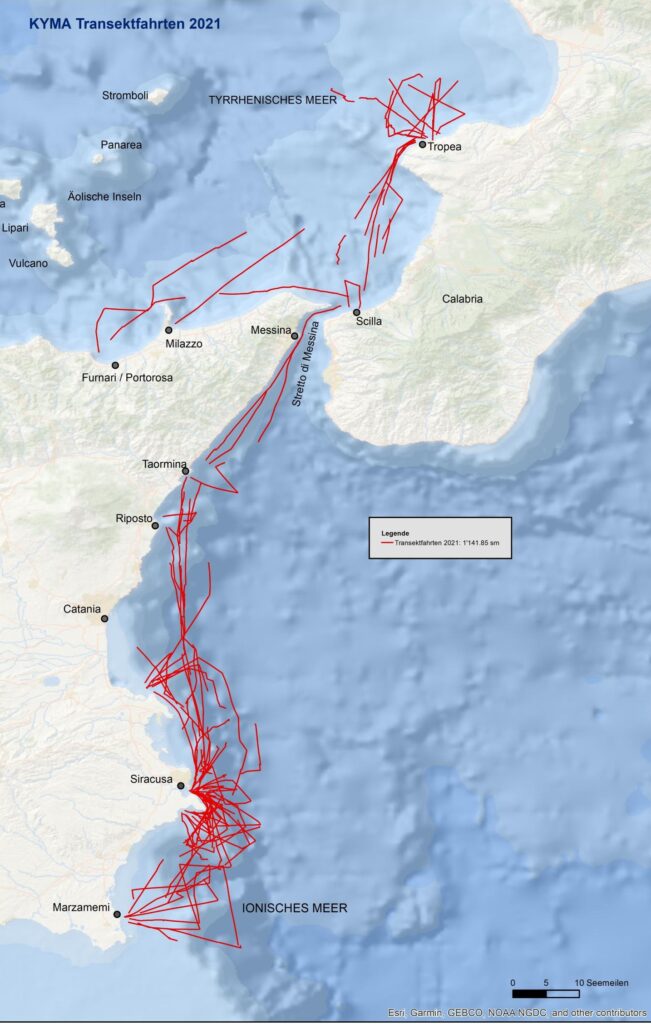

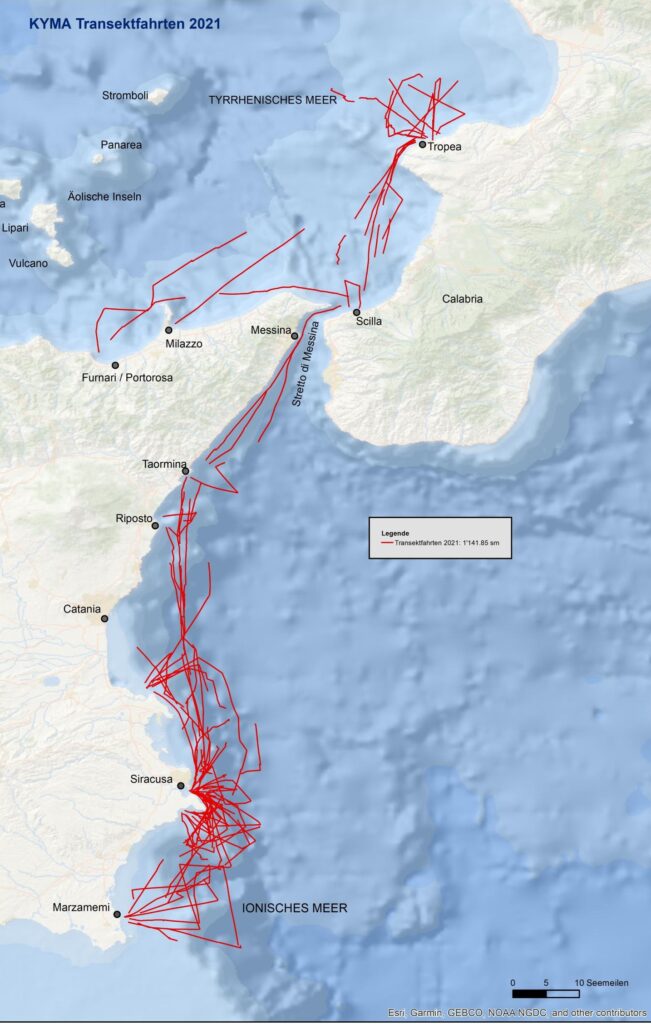

Der grösste Teil der Beobachtungsfahrten während der Sommerexpeditionen 2021 erfolgten im Ionischen Meer südlich der Strasse von Messina. In den Herbstexpeditionen lag der Fokus auf dem nördlichen Teil des Forschungsgebietes im Thyrrhenischen Meer. Während insgesamt rund 250 Stunden und 1’142 Seemeilen haben die Teilnehmer:innen der 9 Expeditionen die Wasseroberfläche systematisch nach Meerestieren abgesucht. Die untenstehende Karte zeigt alle Transektfahrten 2021.

Alle systematischen Beobachtungsfahrten (Transekte) 2021 (rote Linien)

Gesichtete Meerestierarten

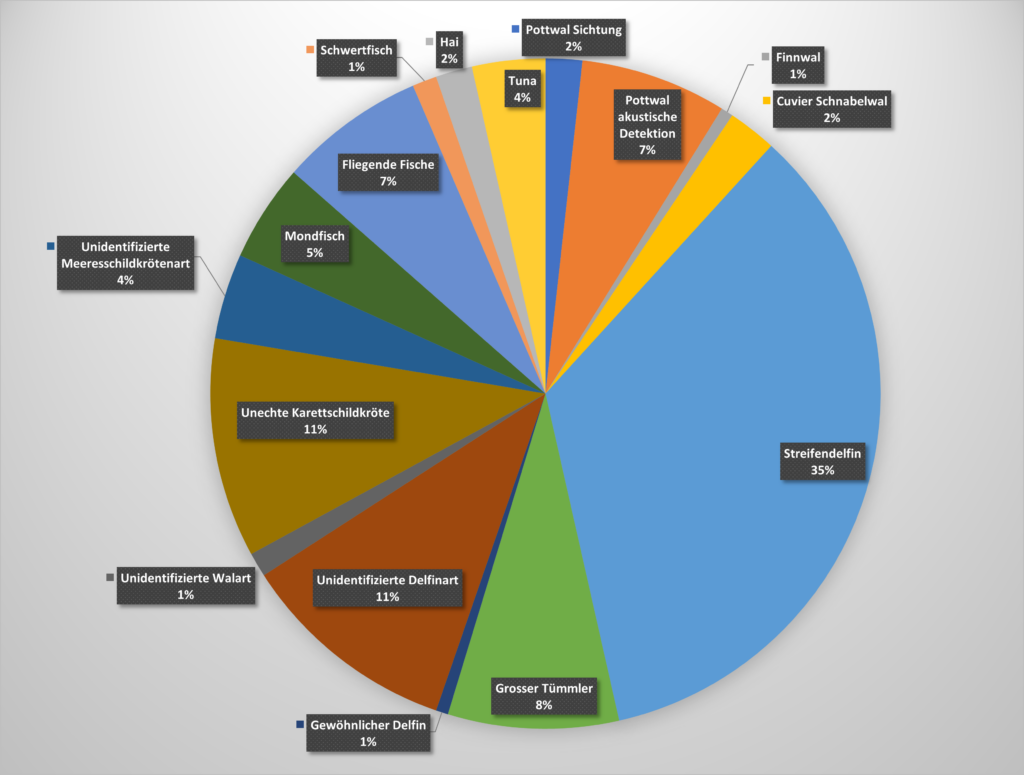

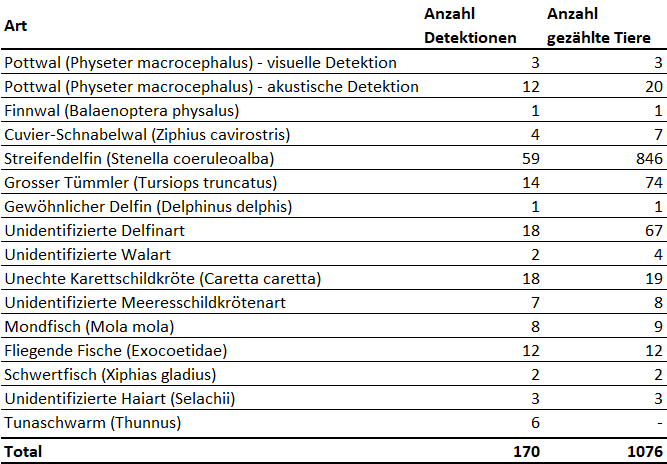

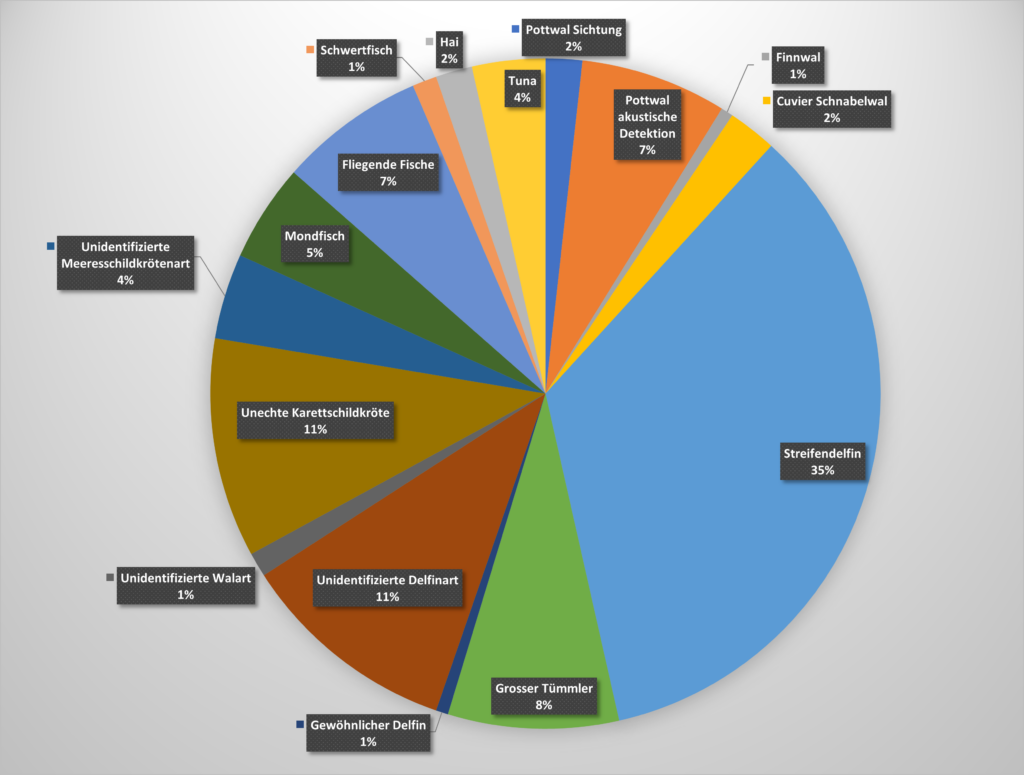

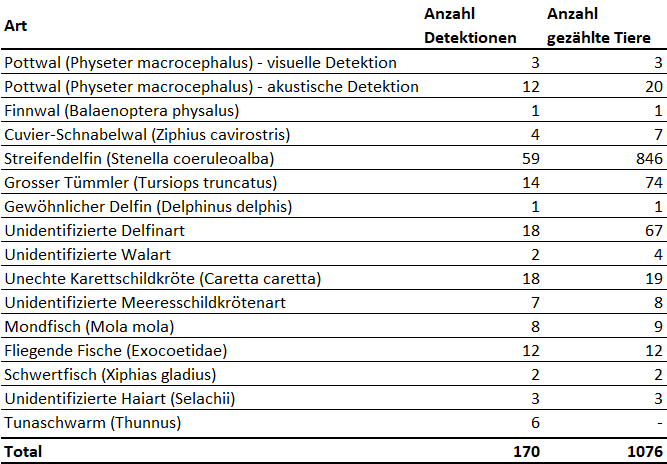

Während den 9 Expeditionen wurden insgesamt 170 Detektionen (= vor allem visuelle Beobachtung, aber im Falle von Pottwalen auch akustische Feststellung der Art) von grossen pelagischen Meerestieren protokolliert. Quallen sind in diesem Total nicht inbegriffen, da diese nicht systematisch erfasst wurden. Die geografische Position der protokollierten Sichtungen mit den Transektfahrtdaten sind hier einsehbar.

Relative Detektionshäufigkeit von pelagischen Meerestierarten 2021 (100% = 170 Detektionen)

Streifendelfine gelten als die häufigste Waltierart im Mittelmeer und so ist es nicht verwunderlich, dass auch im Rahmen der KYMA Expeditionen 2021 Streifendelfine am häufigsten gesichtet wurden. Diese Delfinart ist sehr agil und sie begleiteten unser Forschungsschiff teilweise bis 15 Minuten lang. Zur Freude aller wurden im Sommer auch häufig Jungtiere gesichtet.

Über alle Arten hinweg haben wir 1’076 visuell und/oder akustisch detektierte Individuen gezählt. Streifendelfine traten in dieser Forschungssaison häufig in Gruppen von durchschnittlich 15 Individuen auf. Die durchschnittliche Gruppengrösse der Grossen Tümmler lag bei 5 Individuen. Cuvier-Schnabelwale wurden entweder einzeln oder in Kleingruppe von bis zu 4 Tieren gesichtet. Ihrem solitären Leben entsprechend, wurden die Meeresschildkröten in der Regel einzeln beobachtet.

Anzahl Detektionen und gezählter (Durchschnitt min/max) Individuen pro Art/Artgruppe 2021

Ein äusserst trauriger Fund war eine tote Unechte Karettschildkröte. Das bereits erwachsene und grosse Tier wurde vermutlich an einer Langleine zu Tode geschleift. Als die Langleine dann von den Fischern eingeholt wurde, schnitten sie die Leine mit dem toten Tier dran ab. Auf den Bildern ist deutlich zu erkennen, wie die Fischerleine im Maul festhängt.

Tote Unechte Karettschildkröte mit Haken und Leine im Maul (Bild: Silvia Frey)

Ein junger Atlantischer Wrackbarsch (Polyprion americanus) schwamm unter der toten Schildkröte und nutzte sie als Schutz. Die Jungfische dieser Art halten sich üblicherweise im offenen Wasser unter Treibgut auf. Sobald sie ausgewachsene sind, leben sie jedoch in grösseren Tiefen über dem Meeresgrund.

Ausgewählte Highlights aus der Forschungssaison 2021

Nachfolgend finden sich Beispiele für spezielle Ereignisse und Sichtungen während der Forschungssaison 2021. In der ersten Expeditionswoche lauschten die Teilnehmer:innen gebannt und übere mehrere Tage und Stunden hinweg dem Klicken von Pottwalen, bevor sie tatsächlich mit der Sichtung von zwei Individuen belohnt wurden.

Abtauchender Pottwal im Juni 2021 vor der Ostküste von Sizilien (Bild: Silvia Frey)

Klicksalven auf unser Hydrophon plus Pfiffe von Grossen Tümmlern (Copyright: KYMA sea conservation & research)

Einmal verblüffte eine Dreiergruppe Grosser Tümmler die Teilnehmer:innen, da sie völlig verspielt und scheinbar ohne grossen Aufwand in der Bugwelle eines Frachtschiffes spektakuläre Sprünge vollzogen.

Grosse Tümmler in der Bugwelle eines Frachtschiffes (Bild: Lisa Kusche)

Mit dem Spektrogramm lassen sich Audiodateien visualisieren und die einzelnen Frequenzcharakteristika von Tierlauten auslesen. In der unteren Abbildung sind die Spektrogramme von Grossen Tümmlern und Streifendelfinen abgebildet (die entsprechenden Audioaufnahmen finden sich oben resp. weiter unten).

Spektrogramm der Pfiffe von Grossen Tümmlern (oben) und von Streifendelfinen (unten) (Copyright: KYMA sea conservation & research)

Audioaufnahme der Pfiffe von Streifendelfinen (Copyright: KYMA sea conservation & research)

Die Crew der dritten Expeditionswoche erlebte etwas sehr Ungewöhnliches: Eines Morgens stand der Nebel so dicht wie sonst eher in nordischen Gewässern oder im Winter zu erwarten. Die hohe Luftfeuchtigkeit und die lebhafte Aktivität des Vulkans Ätna bescherten diese doch seltene Szenerie, die unsere Forschungsfahrt auf See für ein paar Stunden verunmöglichte.

Die Crew der dritten Expeditionswoche erlebte etwas sehr Ungewöhnliches: Eines Morgens stand der Nebel so dicht wie sonst eher in nordischen Gewässern oder im Winter zu erwarten. Die hohe Luftfeuchtigkeit und die lebhafte Aktivität des Vulkans Ätna bescherten diese doch seltene Szenerie, die unsere Forschungsfahrt auf See für ein paar Stunden verunmöglichte.

Die Sichtung von Cuvier Schnabelwalen ist eher selten, doch wir treffen sie in der Regel alljährlich in unserem Forschungsgebiet an. Dies auch 2021, wo wir diese faszinierende Walart an zwei aufeinanderfolgenden Tagen beobachten und die Sichtung fotografisch sowie akustisch dokumentieren konnten.

Cuvier-Schnabelwal (Bild: Annina Zollinger Fischer)

Ortungsklicks von Cuvier-Schnabelwalen (Copyright: KYMA sea conservation & research)

Wir konnten in der Saison 2021 zudem eine in unserem Forschungsgebiet bis anhin seltene Sichtung verzeichnen, nämlich die eines Gewöhnlichen Delfins, der mit Streifendelfinen zusammen in der Bugwelle unseres Forschungsschiffes schwamm. Diese Delfinart ist im zentralen Mittelmeer leider äusserst selten geworden, da ihr insbesondere die industrielle Fischerei die Nahrungsgrundlagen wegfischt.

Der Vulkan Ätna war 2021 besonders aktiv und speite immer wieder Lava und Asche. Eine eindrückliche Demonstration seiner Aktivität wurde den Teilnehmer:innen geboten als von einem Moment auf den anderen eine schwarze Rauchfontäne dem Vulkan entstieg und im Hafen von Riposto am Fusse des Vulkans plötzlich Aschenregen vom Himmel fiel. Unser Forschungsschiff war innert Kürze mit einer schwarzen Ascheschicht bedeckt.

Der Vulkan Ätna war 2021 besonders aktiv und speite immer wieder Lava und Asche. Eine eindrückliche Demonstration seiner Aktivität wurde den Teilnehmer:innen geboten als von einem Moment auf den anderen eine schwarze Rauchfontäne dem Vulkan entstieg und im Hafen von Riposto am Fusse des Vulkans plötzlich Aschenregen vom Himmel fiel. Unser Forschungsschiff war innert Kürze mit einer schwarzen Ascheschicht bedeckt.

Die Crew wartete gedultig bis zum Ende dieses Naturspektakels und musste sich danach der Reinigung des Schiffdecks widmen.

Während der gleichen Expedition verblüffte eine Dreiergruppe Grosser Tümmler die Teilnehmer:innen, da sie völlig verspielt und scheinbar ohne grossen Aufwand in der Bugwelle eines Frachtschiffes spektakuläre Sprünge vollzogen.

Treibgutzählungen

Auf rund 374 Seemeilen Transektfahrt haben die Projekteilnehmer:innen während insgesamt 75 Stunden 7’196 Treibgutobjekte innerhalb eines Abstands von 5 Metern auf einer Seite des Schiffes gezählt. Knapp 90% des Treibguts bestand aus Kunststoff, wobei eindeutig identifizierbare Plastikobjekte wie z.B. Flaschen und Plastikbeutel eher selten waren im Vergleich zu Fragmenten von Plastikartikeln. Polystyrolfragmente stammten wahrscheinlich grösstenteils aus der Fischerei, wo Polystyrolboxen zum Aufbewahren von Fischen verwendet werden. Leider treiben diese Boxen oft auf dem Meer, da sie aufgrund ihres geringen Gewichts leicht über Bord gehen oder, falls sie defekt sind, unsachgemäss im Meer entsorgt werden.

Grosse Treibgutobjekte sammeln wir wann immer möglich ein. Teilweise kommen so an einem Forschungstag leider sehr viele Abfallgegenstände zusammen. Glücklicherweise treiben sie jedoch nicht mehr auf dem Meer herum und sind keine Fallen mehr oder vermeintliche Nahrung für Meerestiere.

Grosse Treibgutobjekte sammeln wir wann immer möglich ein. Teilweise kommen so an einem Forschungstag leider sehr viele Abfallgegenstände zusammen. Glücklicherweise treiben sie jedoch nicht mehr auf dem Meer herum und sind keine Fallen mehr oder vermeintliche Nahrung für Meerestiere.

Eingesammeltes Treibgut auf See. Typische Funde sind Freizeit-Strandutensilien und Polystyrolboxen der Fischer (Foto: Silvia Frey)

Mikroplastikprobenahmen

Während den 9 Expeditionen 2021 wurden insgesamt 17 Mikroplastikproben gesammelt. Die Proben werden von unserer Kooperationspartnerin Oceaneye in Genf analysiert.

Blick in eine Mikroplastikprobe (Foto: Tom Murschetz)

Blick in eine Mikroplastikprobe (Foto: Tom Murschetz)

Beach Cleaning

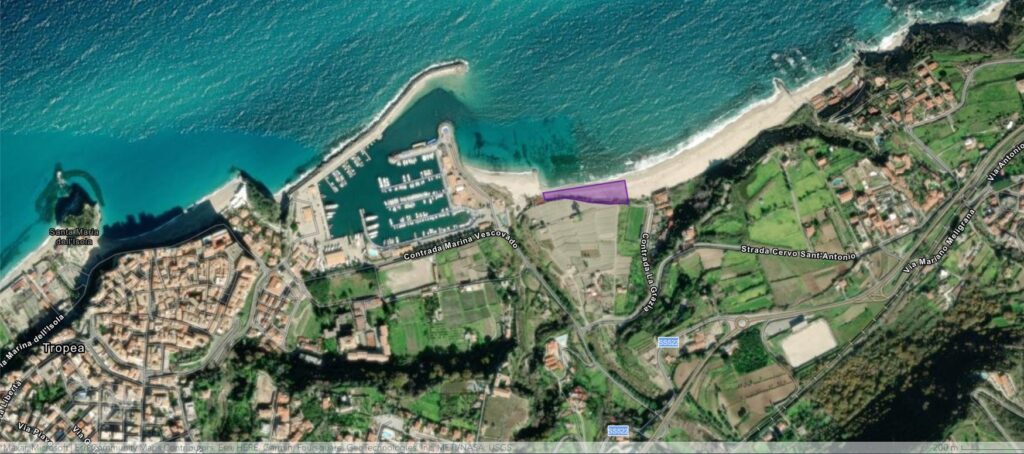

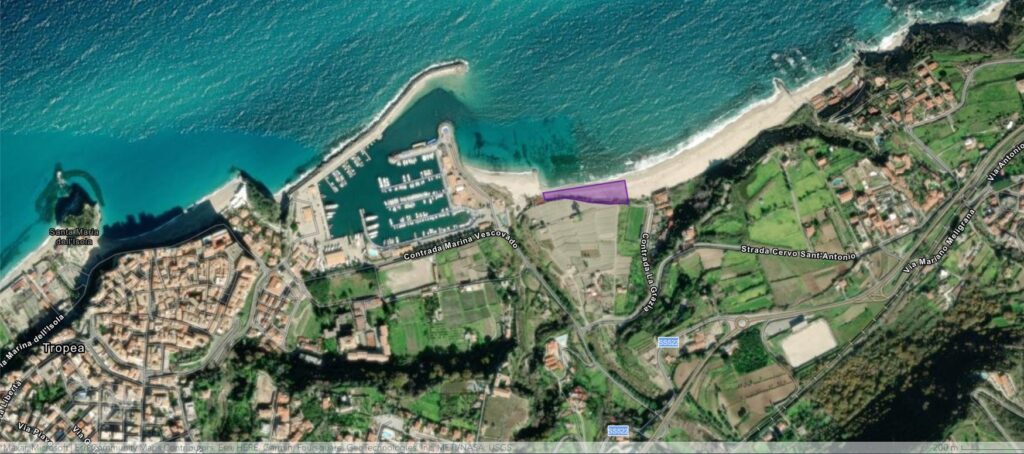

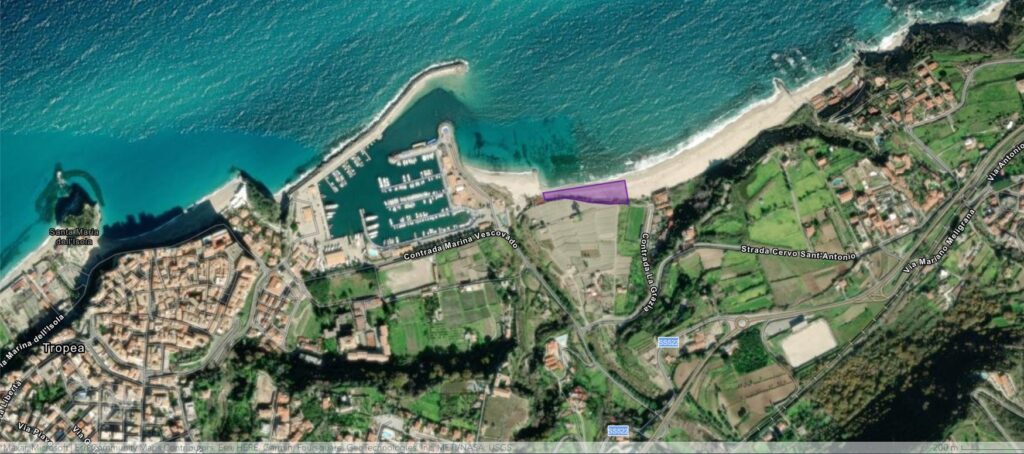

Situationsplan vom KYMA Beach Cleaning am 7.10.21 in der Nähe des Hafens in Tropea (geputzte Fläche ist lila markiert)

Je ein Beach Cleaning erfolgte am 7.10.21 und am 8.10.21 aufgrund von ungeeignetem Wetter für die Forschungs auf See. Beide Cleanings wurden in der Nähe des Hafens von Tropea an einem kleinen Strand durchgeführt. Beim Cleaning am 7.10.21 erfolgte eine systematische Aufnahme der Abfallgegenstände. Dabei wurden rund 200 Meter Strandlänge und eine Breite zwischen 20 und 35 Meter nach Abfall abgesucht.

Innert knapp 2 Stunden sammelten 8 Personen 24.2 kg Abfall ein und sortierten und protokollierten diesen. Plastik machte dabei den Löwenanteil an eingesammelten Abfallstücken aus (insgesamt 1’012 Plastikobjekte). Metall- (49), Glas- (30), Gummi- (25), Textil- (10), Holz- (6) und Papierteile (34) wurden in viel geringerem Ausmass gefunden.

Forschungscrew am Sortieren und Protokollieren des eingesammelten Abfalls (Foto: Corinne Eicher)

MedieN

Projektvideo

Ein erklärtes Ziel der Schweizer Organisation Donating Hands ist, Hilfe für jene, die sie brauchen, aber auch für jene, die sie leisten möchten, zugänglicher zu machen. In diesem Sinne hat Donating Hands KYMA 2021 mit der Umsetzung einer Kurzreportage über die KYMA Expeditionen unterstützt. Wir sind Thomas Murschetz und Donating Hands sehr dankbar für die schöne Zusammenarbeit und das Video, welches Menschen mit Sicherheit für den Schutz der Meere inspirieren wird.

Printmedien

Folgende Zeitungs- und Magazinartikel sind 2021 rund um die KYMA Forschungsexpeditionen erschienen:

- Zofinger Tagblatt, August 2021: Der andere Blick aufs Meer

- marina.ch, September 2021: Ein «Hailight» kommt selten allein

- Tagblatt der Stadt Zürich, September 2021: Forschend Ferien verbringen

- Winterthurer Zeitung, November 2021: Meeresschutz begleiten und erleben

Resultate Saison 2022

Beobachtungsfahrten

Wir haben in der Saison 2022 insgesamt 11 Expeditionen durchgeführt, 10 mit Erwachsenen und 1 als schwimmendes Klassenzimmer für Kinder/Jugendliche. Sie fanden einerseits im Sommer vom 21.5. – 22.7.2022 (2 Expeditionen mit je 9 Tagen und 6 Expeditionen mit je 6 Tagen) und andererseits im Herbst vom 24.9. – 14.10.2022 (2 Expeditionen mit je 6 Tagen für Erwachsene, 1 Expedition mit 6 Tagen als schwimmendes Klassenzimmer) statt. Die KYMACrew setzte sich aus insgesamt 1 Projektleiterin, 2 wissenschaftlichen Guides, 1

pädagogischen Fachperson für die Kinder-/Jugendwoche, 10 Skipper:innen und 67 Teilnehmer:innen zusammen.

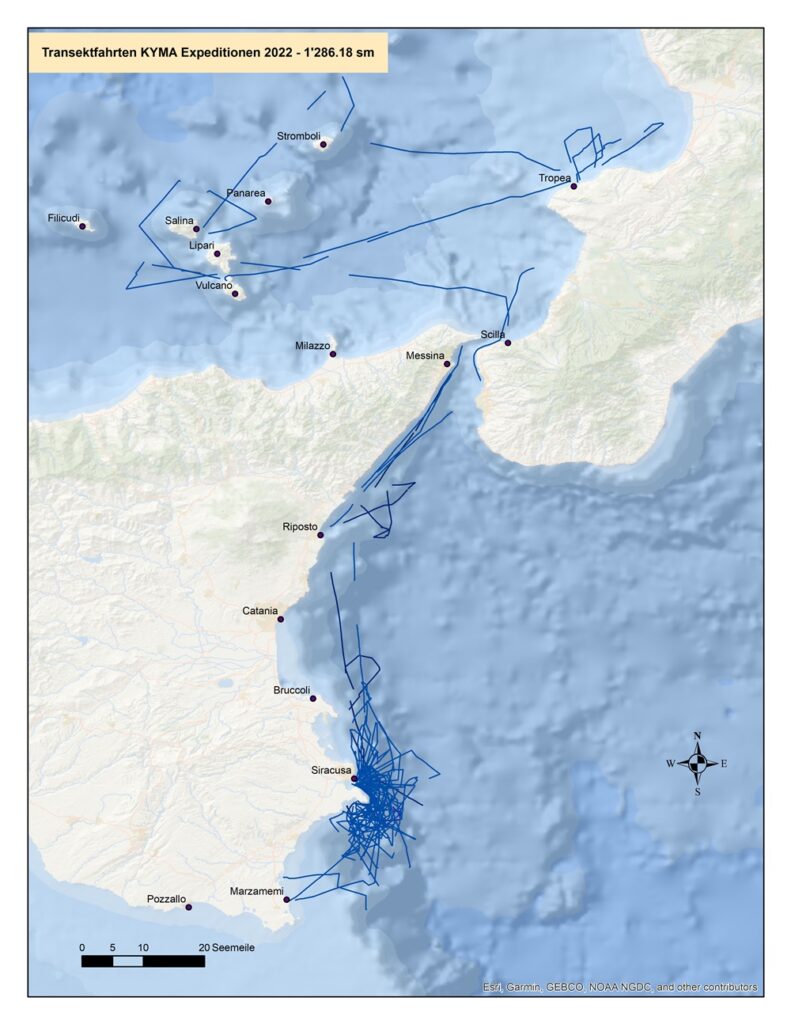

Die Sommerexpeditionen erfolgten vor allem im Ionischen Meer südlich der Strasse von Messina. In den Herbstexpeditionen lag der Fokus auf dem nördlichen Teil des Forschungsgebietes im Thyrrhenischen Meer. Während insgesamt rund 270 Stunden und 1’286 Seemeilen haben die Teilnehmer:innen der 10 Forschungsexpeditionen die Wasseroberfläche systematisch nach Meerestieren abgesucht. Die untenstehende Karte zeigt alle Transektfahrten 2022.

Alle systematischen Beobachtungsfahrten (Transekte) 2022 (blaue Linien)

Gesichtete Meerestierarten

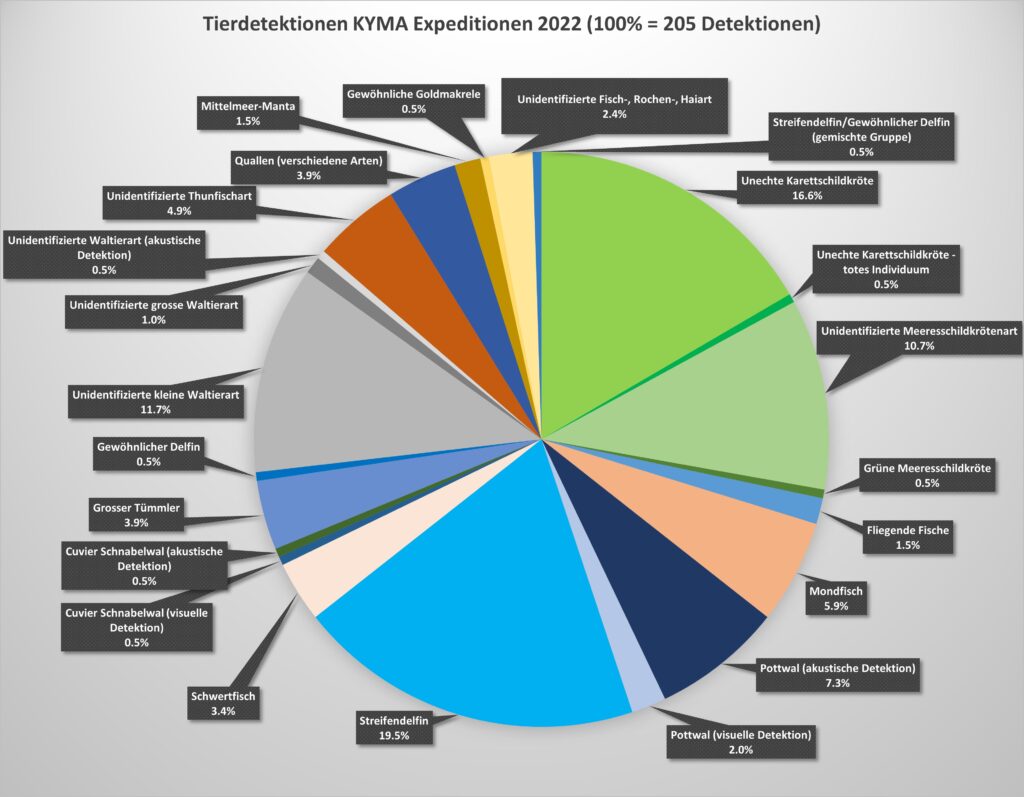

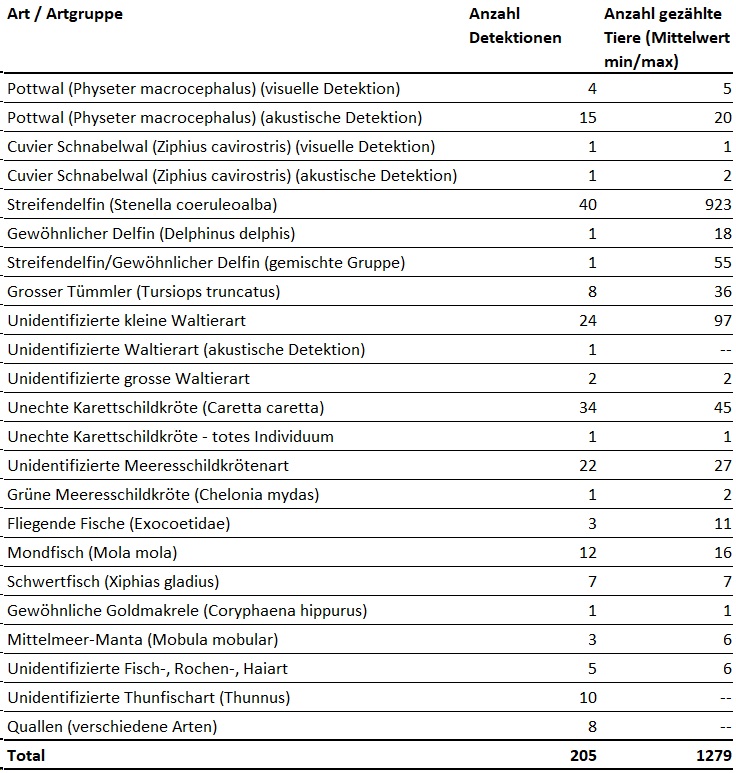

Während den 10 Expeditionen wurden insgesamt total 205 Detektionen (visuell und/oder akustisch) aus über 13 verschiedenen Arten/Artengruppen registriert. Die geografische Position der protokollierten Sichtungen sind hier einsehbar.

Der Streifendelfin ist die häufigste Waltierart im Mittelmeer, was sich auch in dieser Forschungssaison in der Sichtungshäufigkeit zeigte. Wir konnten auch zahlreiche weitere Arten beobachten, so beispielsweise Grosse Tümmler und Meeresschildkröten. Häufig handelt es sich bei den gesichteten Meeresschildkröten um die Unechte Karettschildkröte, die sich auch im Mittelmeer fortpflanzt.

Gebannt hörten die Teilnehmer:innen mithilfe unseres Hydrofons den Klicklauten von Pottwalen und Cuvier-Schnabelwalen sowie Delfinpfiffen zu. Insgesamt konnten wir 2022 während 15 akustischen und 4 visuellen Detektionen mindestens 25 Pottwale zählen. Mithilfe der akustischen Aufnahme der Pottwalklicklaute kann auch die Grösse der Tiere annähernd berechnet werden.

Über alle Arten hinweg haben wir 1’279 visuell und/oder akustisch detektierte Individuen gezählt. Quallen sind in diesem Total nicht inbegriffen, da diese nicht systematisch erfasst wurden. Auch bei den Thunfischschwärmen konnte die Anzahl der Tiere nicht erfasst werden.

Anzahl Detektionen und gezählter (Durchschnitt min/max) Individuen pro Art/Artgruppe 2022

Wie im Jahr zuvor, haben wir leider eine tote Unechte Karettschildkröte aufgefunden.

Tote Unechte Karettschildkröte (Bild: Ueli Lüthi)

Die zweimalige Sichtung von Gewöhnlichen Delfinen in der Saison 2022 war aussergewöhnlich, da diese Delfinart leider im zentralen Mittelmeer kaum mehr anzutreffen ist. Es wird spannend, weiter nachzuverfolgen, ob wir diese Art im Forschungsgebiet in Zukunft wieder öfter antreffen werden und falls ja, weshalb.

Ausgewählte Highlights aus der Forschungssaison 2021

Nachfolgend finden sich Beispiele für spezielle Ereignisse und Sichtungen während der Forschungssaison 2021. In der ersten Expeditionswoche lauschten die Teilnehmer:innen gebannt und übere mehrere Tage und Stunden hinweg dem Klicken von Pottwalen, bevor sie tatsächlich mit der Sichtung von zwei Individuen belohnt wurden.

Abtauchender Pottwal im Juni 2021 vor der Ostküste von Sizilien (Bild: Silvia Frey)

Klicksalven auf unser Hydrophon plus Pfiffe von Grossen Tümmlern (Copyright: KYMA sea conservation & research)

Einmal verblüffte eine Dreiergruppe Grosser Tümmler die Teilnehmer:innen, da sie völlig verspielt und scheinbar ohne grossen Aufwand in der Bugwelle eines Frachtschiffes spektakuläre Sprünge vollzogen.

Grosse Tümmler in der Bugwelle eines Frachtschiffes (Bild: Lisa Kusche)

Mit dem Spektrogramm lassen sich Audiodateien visualisieren und die einzelnen Frequenzcharakteristika von Tierlauten auslesen. In der unteren Abbildung sind die Spektrogramme von Grossen Tümmlern und Streifendelfinen abgebildet (die entsprechenden Audioaufnahmen finden sich oben resp. weiter unten).

Spektrogramm der Pfiffe von Grossen Tümmlern (oben) und von Streifendelfinen (unten) (Copyright: KYMA sea conservation & research)

Audioaufnahme der Pfiffe von Streifendelfinen (Copyright: KYMA sea conservation & research)

Die Crew der dritten Expeditionswoche erlebte etwas sehr Ungewöhnliches: Eines Morgens stand der Nebel so dicht wie sonst eher in nordischen Gewässern oder im Winter zu erwarten. Die hohe Luftfeuchtigkeit und die lebhafte Aktivität des Vulkans Ätna bescherten diese doch seltene Szenerie, die unsere Forschungsfahrt auf See für ein paar Stunden verunmöglichte.

Die Crew der dritten Expeditionswoche erlebte etwas sehr Ungewöhnliches: Eines Morgens stand der Nebel so dicht wie sonst eher in nordischen Gewässern oder im Winter zu erwarten. Die hohe Luftfeuchtigkeit und die lebhafte Aktivität des Vulkans Ätna bescherten diese doch seltene Szenerie, die unsere Forschungsfahrt auf See für ein paar Stunden verunmöglichte.

Die Sichtung von Cuvier Schnabelwalen ist eher selten, doch wir treffen sie in der Regel alljährlich in unserem Forschungsgebiet an. Dies auch 2021, wo wir diese faszinierende Walart an zwei aufeinanderfolgenden Tagen beobachten und die Sichtung fotografisch sowie akustisch dokumentieren konnten.

Cuvier-Schnabelwal (Bild: Annina Zollinger Fischer)

Ortungsklicks von Cuvier-Schnabelwalen (Copyright: KYMA sea conservation & research)

Wir konnten in der Saison 2021 zudem eine in unserem Forschungsgebiet bis anhin seltene Sichtung verzeichnen, nämlich die eines Gewöhnlichen Delfins, der mit Streifendelfinen zusammen in der Bugwelle unseres Forschungsschiffes schwamm. Diese Delfinart ist im zentralen Mittelmeer leider äusserst selten geworden, da ihr insbesondere die industrielle Fischerei die Nahrungsgrundlagen wegfischt.

Der Vulkan Ätna war 2021 besonders aktiv und speite immer wieder Lava und Asche. Eine eindrückliche Demonstration seiner Aktivität wurde den Teilnehmer:innen geboten als von einem Moment auf den anderen eine schwarze Rauchfontäne dem Vulkan entstieg und im Hafen von Riposto am Fusse des Vulkans plötzlich Aschenregen vom Himmel fiel. Unser Forschungsschiff war innert Kürze mit einer schwarzen Ascheschicht bedeckt.

Der Vulkan Ätna war 2021 besonders aktiv und speite immer wieder Lava und Asche. Eine eindrückliche Demonstration seiner Aktivität wurde den Teilnehmer:innen geboten als von einem Moment auf den anderen eine schwarze Rauchfontäne dem Vulkan entstieg und im Hafen von Riposto am Fusse des Vulkans plötzlich Aschenregen vom Himmel fiel. Unser Forschungsschiff war innert Kürze mit einer schwarzen Ascheschicht bedeckt.

Die Crew wartete gedultig bis zum Ende dieses Naturspektakels und musste sich danach der Reinigung des Schiffdecks widmen.

Während der gleichen Expedition verblüffte eine Dreiergruppe Grosser Tümmler die Teilnehmer:innen, da sie völlig verspielt und scheinbar ohne grossen Aufwand in der Bugwelle eines Frachtschiffes spektakuläre Sprünge vollzogen.

Treibgutzählungen

Auf rund 374 Seemeilen Transektfahrt haben die Projekteilnehmer:innen während insgesamt 75 Stunden 7’196 Treibgutobjekte innerhalb eines Abstands von 5 Metern auf einer Seite des Schiffes gezählt. Knapp 90% des Treibguts bestand aus Kunststoff, wobei eindeutig identifizierbare Plastikobjekte wie z.B. Flaschen und Plastikbeutel eher selten waren im Vergleich zu Fragmenten von Plastikartikeln. Polystyrolfragmente stammten wahrscheinlich grösstenteils aus der Fischerei, wo Polystyrolboxen zum Aufbewahren von Fischen verwendet werden. Leider treiben diese Boxen oft auf dem Meer, da sie aufgrund ihres geringen Gewichts leicht über Bord gehen oder, falls sie defekt sind, unsachgemäss im Meer entsorgt werden.

Grosse Treibgutobjekte sammeln wir wann immer möglich ein. Teilweise kommen so an einem Forschungstag leider sehr viele Abfallgegenstände zusammen. Glücklicherweise treiben sie jedoch nicht mehr auf dem Meer herum und sind keine Fallen mehr oder vermeintliche Nahrung für Meerestiere.

Grosse Treibgutobjekte sammeln wir wann immer möglich ein. Teilweise kommen so an einem Forschungstag leider sehr viele Abfallgegenstände zusammen. Glücklicherweise treiben sie jedoch nicht mehr auf dem Meer herum und sind keine Fallen mehr oder vermeintliche Nahrung für Meerestiere.

Eingesammeltes Treibgut auf See. Typische Funde sind Freizeit-Strandutensilien und Polystyrolboxen der Fischer (Foto: Silvia Frey)

Mikroplastikprobenahmen

Während den 9 Expeditionen 2021 wurden insgesamt 17 Mikroplastikproben gesammelt. Die Proben werden von unserer Kooperationspartnerin Oceaneye in Genf analysiert.

Blick in eine Mikroplastikprobe (Foto: Tom Murschetz)

Blick in eine Mikroplastikprobe (Foto: Tom Murschetz)

Beach Cleaning

Situationsplan vom KYMA Beach Cleaning am 7.10.21 in der Nähe des Hafens in Tropea (geputzte Fläche ist lila markiert)

Je ein Beach Cleaning erfolgte am 7.10.21 und am 8.10.21 aufgrund von ungeeignetem Wetter für die Forschungs auf See. Beide Cleanings wurden in der Nähe des Hafens von Tropea an einem kleinen Strand durchgeführt. Beim Cleaning am 7.10.21 erfolgte eine systematische Aufnahme der Abfallgegenstände. Dabei wurden rund 200 Meter Strandlänge und eine Breite zwischen 20 und 35 Meter nach Abfall abgesucht.

Innert knapp 2 Stunden sammelten 8 Personen 24.2 kg Abfall ein und sortierten und protokollierten diesen. Plastik machte dabei den Löwenanteil an eingesammelten Abfallstücken aus (insgesamt 1’012 Plastikobjekte). Metall- (49), Glas- (30), Gummi- (25), Textil- (10), Holz- (6) und Papierteile (34) wurden in viel geringerem Ausmass gefunden.

Forschungscrew am Sortieren und Protokollieren des eingesammelten Abfalls (Foto: Corinne Eicher)

MedieN

Projektvideo

Ein erklärtes Ziel der Schweizer Organisation Donating Hands ist, Hilfe für jene, die sie brauchen, aber auch für jene, die sie leisten möchten, zugänglicher zu machen. In diesem Sinne hat Donating Hands KYMA 2021 mit der Umsetzung einer Kurzreportage über die KYMA Expeditionen unterstützt. Wir sind Thomas Murschetz und Donating Hands sehr dankbar für die schöne Zusammenarbeit und das Video, welches Menschen mit Sicherheit für den Schutz der Meere inspirieren wird.

Printmedien

Folgende Zeitungs- und Magazinartikel sind 2021 rund um die KYMA Forschungsexpeditionen erschienen:

- Zofinger Tagblatt, August 2021: Der andere Blick aufs Meer

- marina.ch, September 2021: Ein «Hailight» kommt selten allein

- Tagblatt der Stadt Zürich, September 2021: Forschend Ferien verbringen

- Winterthurer Zeitung, November 2021: Meeresschutz begleiten und erleben

Resultate Saison 2023

Beobachtungsfahrten

Die Projektsaison umfasste insgesamt 9 Expeditionen, die einerseits im Sommer vom 12.6.-30.7.2021 (7 Expeditionen mit je 6 Tagen) und andererseits im Herbst vom 18.9.-8.10.2021 (2 Expeditionen mit je 9 Tagen) stattfanden. Die KYMA-Forschungscrews 2021 setzten sich insgesamt aus 1 Projektleiterin, 1 wissenschaftlichen Guide, 7 Skipper:innen und 58 Teilnehmer:innen zusammen.

Der grösste Teil der Beobachtungsfahrten während der Sommerexpeditionen 2021 erfolgten im Ionischen Meer südlich der Strasse von Messina. In den Herbstexpeditionen lag der Fokus auf dem nördlichen Teil des Forschungsgebietes im Thyrrhenischen Meer. Während insgesamt rund 250 Stunden und 1’142 Seemeilen haben die Teilnehmer:innen der 9 Expeditionen die Wasseroberfläche systematisch nach Meerestieren abgesucht. Die untenstehende Karte zeigt alle Transektfahrten 2021.

Alle systematischen Beobachtungsfahrten (Transekte) 2021 (rote Linien)

Gesichtete Meerestierarten

Während den 9 Expeditionen wurden insgesamt 170 Detektionen (= vor allem visuelle Beobachtung, aber im Falle von Pottwalen auch akustische Feststellung der Art) von grossen pelagischen Meerestieren protokolliert. Quallen sind in diesem Total nicht inbegriffen, da diese nicht systematisch erfasst wurden. Die geografische Position der protokollierten Sichtungen mit den Transektfahrtdaten sind hier einsehbar.

Relative Detektionshäufigkeit von pelagischen Meerestierarten 2021 (100% = 170 Detektionen)

Streifendelfine gelten als die häufigste Waltierart im Mittelmeer und so ist es nicht verwunderlich, dass auch im Rahmen der KYMA Expeditionen 2021 Streifendelfine am häufigsten gesichtet wurden. Diese Delfinart ist sehr agil und sie begleiteten unser Forschungsschiff teilweise bis 15 Minuten lang. Zur Freude aller wurden im Sommer auch häufig Jungtiere gesichtet.

Über alle Arten hinweg haben wir 1’076 visuell und/oder akustisch detektierte Individuen gezählt. Streifendelfine traten in dieser Forschungssaison häufig in Gruppen von durchschnittlich 15 Individuen auf. Die durchschnittliche Gruppengrösse der Grossen Tümmler lag bei 5 Individuen. Cuvier-Schnabelwale wurden entweder einzeln oder in Kleingruppe von bis zu 4 Tieren gesichtet. Ihrem solitären Leben entsprechend, wurden die Meeresschildkröten in der Regel einzeln beobachtet.

Anzahl Detektionen und gezählter (Durchschnitt min/max) Individuen pro Art/Artgruppe 2021

Ein äusserst trauriger Fund war eine tote Unechte Karettschildkröte. Das bereits erwachsene und grosse Tier wurde vermutlich an einer Langleine zu Tode geschleift. Als die Langleine dann von den Fischern eingeholt wurde, schnitten sie die Leine mit dem toten Tier dran ab. Auf den Bildern ist deutlich zu erkennen, wie die Fischerleine im Maul festhängt.

Tote Unechte Karettschildkröte mit Haken und Leine im Maul (Bild: Silvia Frey)

Ein junger Atlantischer Wrackbarsch (Polyprion americanus) schwamm unter der toten Schildkröte und nutzte sie als Schutz. Die Jungfische dieser Art halten sich üblicherweise im offenen Wasser unter Treibgut auf. Sobald sie ausgewachsene sind, leben sie jedoch in grösseren Tiefen über dem Meeresgrund.

Ausgewählte Highlights aus der Forschungssaison 2021

Nachfolgend finden sich Beispiele für spezielle Ereignisse und Sichtungen während der Forschungssaison 2021. In der ersten Expeditionswoche lauschten die Teilnehmer:innen gebannt und übere mehrere Tage und Stunden hinweg dem Klicken von Pottwalen, bevor sie tatsächlich mit der Sichtung von zwei Individuen belohnt wurden.

Abtauchender Pottwal im Juni 2021 vor der Ostküste von Sizilien (Bild: Silvia Frey)

Klicksalven auf unser Hydrophon plus Pfiffe von Grossen Tümmlern (Copyright: KYMA sea conservation & research)

Einmal verblüffte eine Dreiergruppe Grosser Tümmler die Teilnehmer:innen, da sie völlig verspielt und scheinbar ohne grossen Aufwand in der Bugwelle eines Frachtschiffes spektakuläre Sprünge vollzogen.

Grosse Tümmler in der Bugwelle eines Frachtschiffes (Bild: Lisa Kusche)

Mit dem Spektrogramm lassen sich Audiodateien visualisieren und die einzelnen Frequenzcharakteristika von Tierlauten auslesen. In der unteren Abbildung sind die Spektrogramme von Grossen Tümmlern und Streifendelfinen abgebildet (die entsprechenden Audioaufnahmen finden sich oben resp. weiter unten).

Spektrogramm der Pfiffe von Grossen Tümmlern (oben) und von Streifendelfinen (unten) (Copyright: KYMA sea conservation & research)

Audioaufnahme der Pfiffe von Streifendelfinen (Copyright: KYMA sea conservation & research)

Die Crew der dritten Expeditionswoche erlebte etwas sehr Ungewöhnliches: Eines Morgens stand der Nebel so dicht wie sonst eher in nordischen Gewässern oder im Winter zu erwarten. Die hohe Luftfeuchtigkeit und die lebhafte Aktivität des Vulkans Ätna bescherten diese doch seltene Szenerie, die unsere Forschungsfahrt auf See für ein paar Stunden verunmöglichte.

Die Crew der dritten Expeditionswoche erlebte etwas sehr Ungewöhnliches: Eines Morgens stand der Nebel so dicht wie sonst eher in nordischen Gewässern oder im Winter zu erwarten. Die hohe Luftfeuchtigkeit und die lebhafte Aktivität des Vulkans Ätna bescherten diese doch seltene Szenerie, die unsere Forschungsfahrt auf See für ein paar Stunden verunmöglichte.

Die Sichtung von Cuvier Schnabelwalen ist eher selten, doch wir treffen sie in der Regel alljährlich in unserem Forschungsgebiet an. Dies auch 2021, wo wir diese faszinierende Walart an zwei aufeinanderfolgenden Tagen beobachten und die Sichtung fotografisch sowie akustisch dokumentieren konnten.

Cuvier-Schnabelwal (Bild: Annina Zollinger Fischer)

Ortungsklicks von Cuvier-Schnabelwalen (Copyright: KYMA sea conservation & research)

Wir konnten in der Saison 2021 zudem eine in unserem Forschungsgebiet bis anhin seltene Sichtung verzeichnen, nämlich die eines Gewöhnlichen Delfins, der mit Streifendelfinen zusammen in der Bugwelle unseres Forschungsschiffes schwamm. Diese Delfinart ist im zentralen Mittelmeer leider äusserst selten geworden, da ihr insbesondere die industrielle Fischerei die Nahrungsgrundlagen wegfischt.

Der Vulkan Ätna war 2021 besonders aktiv und speite immer wieder Lava und Asche. Eine eindrückliche Demonstration seiner Aktivität wurde den Teilnehmer:innen geboten als von einem Moment auf den anderen eine schwarze Rauchfontäne dem Vulkan entstieg und im Hafen von Riposto am Fusse des Vulkans plötzlich Aschenregen vom Himmel fiel. Unser Forschungsschiff war innert Kürze mit einer schwarzen Ascheschicht bedeckt.

Der Vulkan Ätna war 2021 besonders aktiv und speite immer wieder Lava und Asche. Eine eindrückliche Demonstration seiner Aktivität wurde den Teilnehmer:innen geboten als von einem Moment auf den anderen eine schwarze Rauchfontäne dem Vulkan entstieg und im Hafen von Riposto am Fusse des Vulkans plötzlich Aschenregen vom Himmel fiel. Unser Forschungsschiff war innert Kürze mit einer schwarzen Ascheschicht bedeckt.

Die Crew wartete gedultig bis zum Ende dieses Naturspektakels und musste sich danach der Reinigung des Schiffdecks widmen.

Während der gleichen Expedition verblüffte eine Dreiergruppe Grosser Tümmler die Teilnehmer:innen, da sie völlig verspielt und scheinbar ohne grossen Aufwand in der Bugwelle eines Frachtschiffes spektakuläre Sprünge vollzogen.

Treibgutzählungen

Auf rund 374 Seemeilen Transektfahrt haben die Projekteilnehmer:innen während insgesamt 75 Stunden 7’196 Treibgutobjekte innerhalb eines Abstands von 5 Metern auf einer Seite des Schiffes gezählt. Knapp 90% des Treibguts bestand aus Kunststoff, wobei eindeutig identifizierbare Plastikobjekte wie z.B. Flaschen und Plastikbeutel eher selten waren im Vergleich zu Fragmenten von Plastikartikeln. Polystyrolfragmente stammten wahrscheinlich grösstenteils aus der Fischerei, wo Polystyrolboxen zum Aufbewahren von Fischen verwendet werden. Leider treiben diese Boxen oft auf dem Meer, da sie aufgrund ihres geringen Gewichts leicht über Bord gehen oder, falls sie defekt sind, unsachgemäss im Meer entsorgt werden.

Grosse Treibgutobjekte sammeln wir wann immer möglich ein. Teilweise kommen so an einem Forschungstag leider sehr viele Abfallgegenstände zusammen. Glücklicherweise treiben sie jedoch nicht mehr auf dem Meer herum und sind keine Fallen mehr oder vermeintliche Nahrung für Meerestiere.

Grosse Treibgutobjekte sammeln wir wann immer möglich ein. Teilweise kommen so an einem Forschungstag leider sehr viele Abfallgegenstände zusammen. Glücklicherweise treiben sie jedoch nicht mehr auf dem Meer herum und sind keine Fallen mehr oder vermeintliche Nahrung für Meerestiere.

Eingesammeltes Treibgut auf See. Typische Funde sind Freizeit-Strandutensilien und Polystyrolboxen der Fischer (Foto: Silvia Frey)

Mikroplastikprobenahmen

Während den 9 Expeditionen 2021 wurden insgesamt 17 Mikroplastikproben gesammelt. Die Proben werden von unserer Kooperationspartnerin Oceaneye in Genf analysiert.

Blick in eine Mikroplastikprobe (Foto: Tom Murschetz)

Blick in eine Mikroplastikprobe (Foto: Tom Murschetz)

Beach Cleaning

Situationsplan vom KYMA Beach Cleaning am 7.10.21 in der Nähe des Hafens in Tropea (geputzte Fläche ist lila markiert)

Je ein Beach Cleaning erfolgte am 7.10.21 und am 8.10.21 aufgrund von ungeeignetem Wetter für die Forschungs auf See. Beide Cleanings wurden in der Nähe des Hafens von Tropea an einem kleinen Strand durchgeführt. Beim Cleaning am 7.10.21 erfolgte eine systematische Aufnahme der Abfallgegenstände. Dabei wurden rund 200 Meter Strandlänge und eine Breite zwischen 20 und 35 Meter nach Abfall abgesucht.

Innert knapp 2 Stunden sammelten 8 Personen 24.2 kg Abfall ein und sortierten und protokollierten diesen. Plastik machte dabei den Löwenanteil an eingesammelten Abfallstücken aus (insgesamt 1’012 Plastikobjekte). Metall- (49), Glas- (30), Gummi- (25), Textil- (10), Holz- (6) und Papierteile (34) wurden in viel geringerem Ausmass gefunden.

Forschungscrew am Sortieren und Protokollieren des eingesammelten Abfalls (Foto: Corinne Eicher)

MedieN

Projektvideo

Ein erklärtes Ziel der Schweizer Organisation Donating Hands ist, Hilfe für jene, die sie brauchen, aber auch für jene, die sie leisten möchten, zugänglicher zu machen. In diesem Sinne hat Donating Hands KYMA 2021 mit der Umsetzung einer Kurzreportage über die KYMA Expeditionen unterstützt. Wir sind Thomas Murschetz und Donating Hands sehr dankbar für die schöne Zusammenarbeit und das Video, welches Menschen mit Sicherheit für den Schutz der Meere inspirieren wird.

Printmedien

Folgende Zeitungs- und Magazinartikel sind 2021 rund um die KYMA Forschungsexpeditionen erschienen:

- Zofinger Tagblatt, August 2021: Der andere Blick aufs Meer

- marina.ch, September 2021: Ein «Hailight» kommt selten allein

- Tagblatt der Stadt Zürich, September 2021: Forschend Ferien verbringen

- Winterthurer Zeitung, November 2021: Meeresschutz begleiten und erleben

DANKE

Die erfolgreiche Durchführung der KYMA Expeditionen hängt massgeblich vom grossen Engagement der Skipper:innen, wissenschaftlichen Guides und Projektteilnehmer:innen ab. Ihnen allen gebührt ein herzliches Dankeschön für ihre grossartige Unterstützung und das Vertrauen in KYMA!